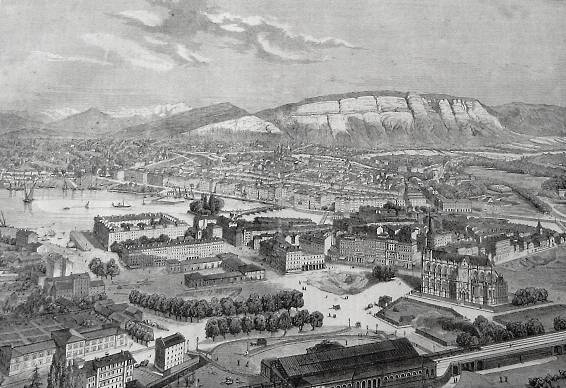

Henri Dunant, parfois orthographié Henry Dunant, né sous le nom de Jean-Henri Dunant le 8 mai 1828,

à Genève et mort le 30 octobre 1910, à Heiden, est un homme d'affaire humaniste suisse et également un chrétien protestant.

Il est l'un des fondateurs de la Croix Rouge.

Pendant un voyage d'affaires en juin 1859, il se trouve à proximité de la ville italienne de Solférino et découvre

les dégâts humains de la bataille qui s’y déroula. À partir de cette expérience, il écrit un livre intitulé Un souvenir de Solférino

qu'il publie en 1862.

Une année plus tard, il participe à Genève à la fondation du Comité international de secours aux militaires blessés,

désigné dès 1876 sous le nom de Comité international de la Croix-Rouge. La première convention de Genève est ratifiée en 1864

et se réfère largement à ses propositions. Il obtient avec Frédéric Passy le premier prix Nobel de la paix en 1901 et est ainsi

considéré comme le fondateur du mouvement de la Croix-Rouge internationale.

Jeunesse:

Henri Dunant est le fils aîné de cinq frères et sœurs ; ses parents, le commerçant Jean-Jacques Dunant et son épouse Antoinette Dunant-Colladon.

Ses parents, appartenant à la bourgeoisie moyenne, disposent d'une influence dans la ville et s'engagent dans l'action sociale :

son père est membre du Conseil représentatif, ancêtre du Conseil municipal de la ville de Genève, et se préoccupe du sort des orphelins

et des anciens criminels alors que sa mère qui travaille dans le secteur de la bienfaisance — en particulier pour les pauvres et les malades

— est la fille de Henri Colladon, directeur de l'hôpital et maire de la commune d'Avully.

Les activités de bienfaisance des parents influent sur l'éducation de leurs enfants : la responsabilité sociale est tôt inculquée à Henri, à ses deux sœurs et ses deux frères cadets.

À l'âge de six ans, Henri part avec toute sa famille à la découverte de la mer Méditerranée, ce voyage permet également au père de contrôler

les conditions de détention des hommes d’origine genevoise incarcérés à Toulon. Le petit Henri accompagne son père lors de ces visites ;

doté d’une grande sensibilité, il est choqué et horrifié. Il se distingue tôt par l'intensité de sa ferveur religieuse.

Les activités de bienfaisance des parents influent sur l'éducation de leurs enfants : la responsabilité sociale est tôt inculquée à Henri, à ses deux sœurs et ses deux frères cadets.

À l'âge de six ans, Henri part avec toute sa famille à la découverte de la mer Méditerranée, ce voyage permet également au père de contrôler

les conditions de détention des hommes d’origine genevoise incarcérés à Toulon. Le petit Henri accompagne son père lors de ces visites ;

doté d’une grande sensibilité, il est choqué et horrifié. Il se distingue tôt par l'intensité de sa ferveur religieuse.

Avec le désir de s'engager au niveau social, Dunant, influencé par un courant religieux présent à Genève et dans d'autres régions francophones

et désigné sous le nom de Réveil s'engage à l'âge de 18 ans, après avoir été forcé de quitter l'école fondée par Jean Calvin,

au sein de la Société pour des donations d'aumône.

Le 30 novembre 1852, il fonde un groupe genevois qui formera

le noyau de la Young Men's Christian Association (YMCA) fondée trois ans plus tard à Paris et dont la charte sera rédigée par Dunant.

Sur la base de ses mauvaises notes, Dunant quitte précocement le Collège Calvin et débute en 1849 un enseignement de trois ans chez les banquiers

Lullin et Sautter. Au terme de sa formation, il devient employé de banque mais reste actif au plan social.

Affaires en Algérie :

En 1853, Dunant visite, au nom de la Compagnie genevoise des colonies suisses qui a reçu un terrain à Sétif en Kabylie par concession du gouvernement français,

l'Algérie, la Tunisie et la Sicile. Malgré de faibles résultats concrets, il conduit les affaires de ses donneurs d'ordre avec succès.

Inspiré de ses impressions de voyage, il rédige et publie en 1858 son premier ouvrage intitulé Notice sur la Régence de Tunis.

À l'aide de ce livre, il réussit à accéder à plusieurs sociétés scientifiques.

En 1856, il fonde une société coloniale et, après avoir obtenu une concession de terres en Algérie, met en place deux ans plus tard la Société financière

et industrielle des moulins de Mons-Djémila à Saint-Arnaud (actuelle El Eulma) après avoir constaté que la population de Sétif était obligée de fabriquer

sa farine elle-même. Néanmoins, l'autorisation de l'exploitation d'une chute d'eau pour faire fonctionner le premier moulin moderne construit n'arrive pas

car les législations sur les cours d'eau et les terres ne sont pas claires et les autorités coloniales compétentes ne se montrent guère coopératives.

En 1858, Dunant prend également la nationalité française à Culoz afin de faciliter l'accès aux concessions agricoles de la puissance coloniale pour faire

pousser du blé.

Une année plus tard, il décide de s'adresser directement à l'empereur Napoléon III alors que celui-ci s'est arrêté avec son armée en Lombardie.

En effet, la France y combat aux côtés des Piémontais contre les Autrichiens qui occupent de grandes parties du nord de l'Italie actuelle.

Le quartier général de Napoléon III se trouve dans la petite ville de

Solférino

située à proximité du lac de Garde.

Dunant écrit d'abord un éloge

à l'empereur afin que celui-ci réponde positivement à sa demande. Il se rend ensuite à Solférino afin de rencontrer personnellement l'empereur

lui remettre son éloge et lui faire sa requête.

Bataille de Solférino :

C'est au soir du 24 juin 1859 que Dunant arrive à proximité du champ de bataille de Solférino après la fin de l'affrontement entre

les troupes piémontaises et françaises sous la conduite de Napoléon III d'une part et l'armée autrichienne d'autre part.

Environ 38 000 blessés et morts se trouvent encore sur le champ de bataille sans que quelqu'un ne leur prête assistance.

Ce que Dunant voit l'ébranle au plus profond et il organise alors spontanément avec des volontaires de la population civile locale,

principalement des femmes, la prise en charge des soldats blessés et des malades. Dans la ville voisine de Castiglione delle Stiviere,

il met en place un hôpital dans la Chiesa Maggiore, la plus grande église du lieu. Environ 500 des quelque 8000 à 10 000 blessés y sont conduits.

Comme il le constate rapidement, presque tout vient à manquer : du personnel (il n'y a que six médecins militaires français et aucune école d'infirmier

ne forme à cette profession), des connaissances techniques, du matériel médical et de la nourriture. Dunant et ceux qui répondent à ses appels successifs

ne font toutefois pas de différence entre les soldats au regard de leur appartenance nationale6. Les femmes du village trouvent une phrase devenue célèbre

pour justifier ce choix : « Tutti fratelli » (tous frères). Dunant réussit en outre à obtenir des Français que les médecins autrichiens faits prisonniers

puissent aider à la prise en charge des blessés. Il met en place d'autres hôpitaux et fait venir du matériel à ses frais.

Malgré cette aide, beaucoup de blessés viennent à mourir.

Comme il le constate rapidement, presque tout vient à manquer : du personnel (il n'y a que six médecins militaires français et aucune école d'infirmier

ne forme à cette profession), des connaissances techniques, du matériel médical et de la nourriture. Dunant et ceux qui répondent à ses appels successifs

ne font toutefois pas de différence entre les soldats au regard de leur appartenance nationale6. Les femmes du village trouvent une phrase devenue célèbre

pour justifier ce choix : « Tutti fratelli » (tous frères). Dunant réussit en outre à obtenir des Français que les médecins autrichiens faits prisonniers

puissent aider à la prise en charge des blessés. Il met en place d'autres hôpitaux et fait venir du matériel à ses frais.

Malgré cette aide, beaucoup de blessés viennent à mourir.

Trois années après sa visite auprès de Napoléon à Solferino, les blessures, les hurlements d'agonie et les odeurs nauséabondes hantent son esprit.

Il ne parvient pas à les oublier, ce qui le pousse à écrire ce qu'il a vécu. Son livre,

Un souvenir de Solférino

paraît en 1862 ;

il décrit la victoire de Napoléon mais fait découvrir aussi les aspects négatifs de cette victoire : les soldats battus à mort et les blessés

aux agonies sans fin. L'expérience de Castiglione delle Stiviere est décisive pour Dunant, l'accumulation des soldats blessés étant pour lui indescriptible.

Fondation de la Croix-Rouge :

Sous le choc de ces événements, il retourne début juillet à Genève. Sur recommandation de sa mère,

il passe d'abord un mois dans le chalet que possède un ami de la famille à Montreux.

Ensuite, il part pour plusieurs semaines à Paris. Pour son action à Solférino, il reçoit en janvier 1860, en même temps

que le médecin genevois Louis Appia, l'Ordre des Saints-Maurice-et-Lazare de la part du futur roi d'Italie Victor-Emmanuel II,

la seconde plus importante distinction du royaume transalpin.

Au début de l'année 1860, il tente d'abord d'améliorer la situation financière de ses entreprises en Algérie,

ce qu'il ne parvient pourtant pas à faire. En outre, puisqu'il ne peut pas oublier ce qu'il a vécu à Solférino,

il écrit ses impressions de guerre à une amie vivant à Genève, la comtesse de Gasparin, qui les fait publier anonymement dans

le Journal de Genève.

C'est la première fois qu'on décrit les horreurs d'un champ de bataille. À son retour, il débute la rédaction d'un livre : Un souvenir de Solférino.

Il y décrit la bataille, mais assiste aux souffrances et chaos des jours suivants.

Il développe l'idée que les souffrances des soldats pourraient être réduites à l'avenir. Dans tous les pays, des organisations humanitaires,

fondées sur la neutralité et le volontariat, devraient être autorisées à soigner les blessés en cas de guerre:

-

un militaire hors de combat à cause de ses blessures cesse d'être un ennemi et doit désormais être considéré comme un être humain qui a besoin d'aide

-

les médecins et les infirmiers pourront donner leurs soins sans crainte d'être capturés.

Ainsi ils ne seront pas forcés d'abandonner leurs blessés en cas de percée adverse.

septembre 1862, il fait imprimer le livre à ses propres frais par l'imprimerie genevoise

Fick et distribue les 1600 exemplaires à un grand nombre de personnalités politiques et militaires de toute l'Europe.

Par la suite, Dunant effectue des voyages à travers le continent pour répandre son idée. Ce livre est reçu presque

unanimement de façon positive, avec intérêt et enthousiasme, alors que Dunant reçoit reconnaissance et sympathie.

En décembre 1862, une deuxième édition est imprimée alors qu'au début de l'année suivante, une troisième version est

imprimée et traduite en anglais, allemand, italien et suédois.

Parmi le peu de réactions négatives figurent celle

du ministre de la guerre français, Jacques Louis Randon pour qui le livre est dirigé « contre la France ».

D'autre part, Florence Nightingale se montre étonnamment critique puisqu'elle est d'avis que les sociétés d'assistance

proposées par Dunant se chargeraient d'une tâche qui incombent aux gouvernements.

Le président de la Société d'utilité publique genevoise, le juriste Gustave Moynier, fait de ce livre et des

idées de Dunant le thème de l'assemblée des membres de sa société, la Société genevoise d'utilité publique, tenue

le 9 février 1863.

Parmi le peu de réactions négatives figurent celle

du ministre de la guerre français, Jacques Louis Randon pour qui le livre est dirigé « contre la France ».

D'autre part, Florence Nightingale se montre étonnamment critique puisqu'elle est d'avis que les sociétés d'assistance

proposées par Dunant se chargeraient d'une tâche qui incombent aux gouvernements.

Le président de la Société d'utilité publique genevoise, le juriste Gustave Moynier, fait de ce livre et des

idées de Dunant le thème de l'assemblée des membres de sa société, la Société genevoise d'utilité publique, tenue

le 9 février 1863.

Les propositions de Dunant sont examinées et considérées comme valables et réalisables par les divers membres.

Dunant lui-même est nommé membre d'une commission qui comprend également Moynier, le général Guillaume-Henri Dufour

ainsi que les médecins Louis Appia et Théodore Maunoir. Pendant sa première réunion le 17 février,

les cinq membres décident de transformer la commission en organe permanent, appelé le Comité des Cinq ou Comité de Genève.

Ce jour est depuis considéré comme la date de création du Comité international de secours aux militaires blessés en campagne,

désigné dès 1863 sous le nom de Comité international de la Croix-Rouge. Dufour en devient le premier président avec

Moynier comme vice-président et Dunant comme secrétaire du comité.