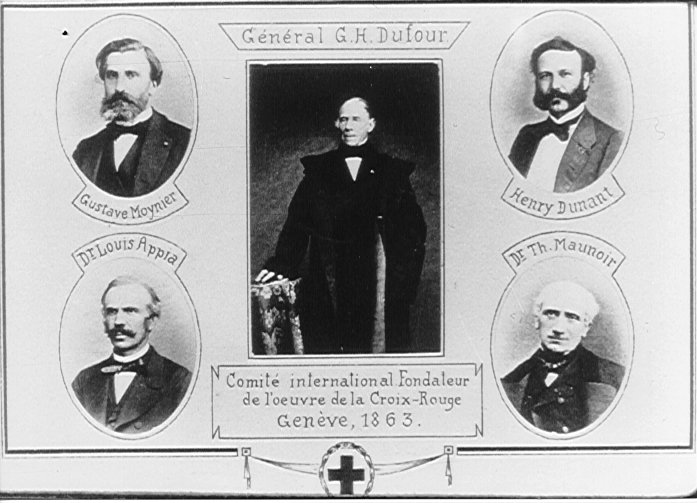

Conflit avec Moynier:

Néanmoins, des divergences d'opinions se développent vite entre Moynier et Dunant en ce qui concerne différents aspects du projet.

Ainsi, Moynier insiste sur la mise en place de la proposition de Dunant de placer les blessés, le personnel ainsi que les lazarets

sous la protection du principe de neutralité. Moynier considère cette idée comme inexécutable et demande de ne pas persister dans cette voie.

Durant ses voyages à travers l'Europe et ses entretiens avec des politiciens et militaires de haut rang,

Dunant s'entretient avec eux à diverses reprises sur l'opinion de Moynier. Ce qui intensifie encore plus le conflit entre

le pragmatique Moynier et l'idéaliste Dunant.

Pendant ses voyages, Dunant participe également au congrès statistique international tenu à Berlin du 6 au 12 septembre 1863.

Là, il s'entretient avec le médecin militaire Jan Hendrik Christiaan Basting qui avait fourni une traduction néerlandaise de son ouvrage.

Il lui demande alors de faire distribuer un mémorandum et une invitation du comité international aux participants du congrès

afin qu'ils se joignent à une conférence internationale. Avec Basting et sans entretien avec les membres du comité basé à Genève,

il ajoute l'idée de la neutralité des secours aux propositions contenues dans le mémorandum. Cette décision de Dunant,

contraire à l'opinion de Moynier, contribue à approfondir encore plus le conflit entre les deux hommes. Basting,

en tant que participant au congrès, présente les idées de Dunant aux délégués présents.

Pendant ses voyages, Dunant participe également au congrès statistique international tenu à Berlin du 6 au 12 septembre 1863.

Là, il s'entretient avec le médecin militaire Jan Hendrik Christiaan Basting qui avait fourni une traduction néerlandaise de son ouvrage.

Il lui demande alors de faire distribuer un mémorandum et une invitation du comité international aux participants du congrès

afin qu'ils se joignent à une conférence internationale. Avec Basting et sans entretien avec les membres du comité basé à Genève,

il ajoute l'idée de la neutralité des secours aux propositions contenues dans le mémorandum. Cette décision de Dunant,

contraire à l'opinion de Moynier, contribue à approfondir encore plus le conflit entre les deux hommes. Basting,

en tant que participant au congrès, présente les idées de Dunant aux délégués présents.

Peu après le congrès, Dunant se rend à Dresde, capitale de la Saxe, où il est reçu en audience par le roi Jean Ier.

À la demande de soutien de Dunant, le souverain répond par une phrase que Dunant mentionnera à plusieurs reprises

dans ses lettres à d'autres personnalités de haut rang : « Je ferai ce qui est en mon pouvoir car un peuple qui

ne s'associerait pas sûrement à ces efforts philanthropiques devrait s'en expliquer à l'opinion publique de l'Europe. »

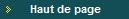

Du 26 au 29 octobre, la conférence prévue par le comité international se tient à Genève.

Des représentants de quatorze États débattent des mesures concernant l'amélioration de l'aide aux soldats blessés

en période de guerre. Dunant lui-même n'est, sur les instructions de Moynier, que rédacteur du procès-verbal durant la conférence.

L'emblème de la Croix-Rouge est également établi lors de cette conférence préparatoire :

ce symbole uniforme servant à la protection des blessés et du personnel médical est une croix rouge sur fond blanc,

soit le renversement du drapeau suisse.

Même si la paternité de cet emblème n'est pas précisément connue,

il semblerait qu'il ait résulté d'une invention collégiale.Louis Appia

formule pour sa part l'idée du brassard blanc.

Du 8 au 22 août 1864 a lieu, sur une invitation du Conseil fédéral suisse, une nouvelle conférence diplomatique dans le cadre de laquelle,

le 22 août, la première convention de Genève12 qui établit la Croix-Rouge internationale de manière permanente est signée

par les représentants de douze États. Dunant ne s'étant vu assigné pour cette conférence que la tâche de veiller à l'entretien des hôtes,

il reste malgré tout, au cours des deux années suivantes, au centre de l'attention publique et reçoit de nombreux honneurs et invitations.

Ainsi, il reçoit au printemps 1865 des mains de l'empereur des Français Napoléon III l'ordre de la Légion d'honneur. En mai de la même année,

il s'entretient personnellement avec le souverain à Alger et reçoit de celui-ci la promesse non contraignante que

les entreprises de la Croix-Rouge en Algérie seraient placées sous la protection du gouvernement français.

En 1866,

après la guerre austro-prussienne, il est invité aux cérémonies célébrant la victoire à Berlin par la reine Augusta

de Prusse (épouse du roi Guillaume Ier). Il y voit alors flotter le drapeau blanc à croix rouge aux côtés du drapeau

national durant la parade de l'armée prussienne.

Faillite et déchéance:

L'année 1865 est marquée en Algérie par une série d'événements catastrophiques : des révoltes, une épidémie de choléra, une invasion de sauterelles,

des séismes, une sécheresse et un hiver inhabituellement rigoureux. Pour toutes ces raisons, mais aussi — pour une part significative —

parce qu'il a jusque-là négligé ses affaires pour promouvoir ses idées, la situation financière de Dunant s'aggrave sensiblement.

En avril 1867 a lieu la dissolution de la société de financement participant à ses entreprises : le Crédit genevois.

Son affiliation au conseil d'administration de cette société provoque un scandale et il se trouve contraint d'annoncer la faillite

de sa société alors que sa famille et des amis sont également impliqués dans ses entreprises de par leurs investissements.

Le 17 août, il est condamné par le tribunal de commerce genevois pour faillite frauduleuse. En raison des contraintes sociales de l'époque

, ce crash économique conduit à des demandes de retrait du comité international. Le 25 août, il démissionne de son poste

de secrétaire du comité et se trouve complètement exclu de celui-ci le 8 septembre. Moynier, qui a pris en charge la présidence

du comité en 1864, joue un rôle essentiel dans cette exclusion.

La mère de Dunant meurt le 2 février 1868. Au cours de l'année, il est aussi exclu de la YMCA. Dès mars 1867,

il avait quitté Genève qu'il ne reverra plus après son rejet par la société genevoise succédant à sa condamnation judiciaire.

Moynier utilisera à différentes reprises ses relations et son influence pour empêcher que Dunant ne reçoive de

l'aide financière de ses amis ou de partisans provenant de différents pays.

Par ailleurs, la médaille d'or des sciences morales

de l'exposition universelle de Paris ne lui est pas remise personnellement, comme prévu — par le fait de manœuvres

de Moynier — mais à Moynier, Dufour et Dunant, de sorte que l'argent lié au prix est transféré directement dans

la caisse du comité international. L'offre de l'empereur Napoléon III de prendre en charge la moitié des dettes de Dunant,

si ses amis prennent en charge l'autre moitié, échoue également à cause des manœuvres de Moynier.

Par ailleurs, la médaille d'or des sciences morales

de l'exposition universelle de Paris ne lui est pas remise personnellement, comme prévu — par le fait de manœuvres

de Moynier — mais à Moynier, Dufour et Dunant, de sorte que l'argent lié au prix est transféré directement dans

la caisse du comité international. L'offre de l'empereur Napoléon III de prendre en charge la moitié des dettes de Dunant,

si ses amis prennent en charge l'autre moitié, échoue également à cause des manœuvres de Moynier.

Dunant part s'établir à Paris où il vit dans des conditions très modestes. Il tente toutefois de propager à nouveau ses idées.

Durant la guerre franco-allemande de 1870-1871, il fonde la Société d'assistance générale puis l'Alliance générale pour l'ordre

et la civilisation. Ses objectifs sont la diminution du nombre de conflits armés, de l'ampleur des forces en présence et

de l'oppression en améliorant par une formation les normes morales et culturelles des simples citoyens de la société.

En outre se met en place l'Alliance pour la protection des travailleurs luttant contre l'exploitation de ces derniers

de même que contre l'influence considérée comme corruptrice et athée de

l'Association internationale des travailleurs

fondée en 1864 à Londres.

Durant le recrutement des membres de l'Alliance générale pour l'ordre et la civilisation, Dunant exigera des négociations sur

le désarmement et l'installation d'une cour de justice internationale chargée de gérer les conflits interétatiques afin de les

régler sans usage de la force.

Action en faveur des prisonniers de guerre :

Pendant le premier congrès de l'Alliance générale pour l'ordre et la civilisation tenu en 1872 à Paris, un article de Dunant concernant

le traitement des prisonniers de guerre est lu aux participants. Il avait déjà écrit cet article en 1867 pour la première conférence de

la Croix-Rouge mais cette contribution n'avait cependant pas été examinée. Après que ces propositions ont été adoptées avec enthousiasme

par les personnes présentes, Dunant tente, à travers un voyage en Angleterre, de gagner des soutiens pour l'organisation d'une conférence

internationale à propos de la question des prisonniers de guerre.

Il tient des discours, notamment le 6 août à Londres et le 11 septembre

à Plymouth devant les membres de la Social Science Association dont les objectifs sont comparables à ceux de l'Alliance générale pour

l'ordre et la civilisation. Durant son discours à Plymouth, il connaît un malaise en raison d'une accumulation de fatigue.

Ses propositions rencontrent à nouveau une approbation et un enthousiasme certain. Peu après que Napoléon III l'ait encore assuré de son soutien,

celui-ci meurt le 9 janvier 1873 d'une opération des calculs biliaires. En février 1874, Dunant est nommé secrétaire international

lors du premier congrès de la Société pour l'amélioration des conditions des prisonniers de guerre nouvellement créée à Paris.

Celle-ci projette la mise en œuvre d'une conférence diplomatique pour le mois de mai de la même année et demande à Dunant d'aider

aux préparations à Paris.

Sur l'initiative du tsar Alexandre II de Russie, il se rend toutefois en juillet et en août 1874 à Bruxelles

pour assister à une conférence similaire. Sur la base des discussions portant sur un projet du gouvernement russe destiné à élargir

la convention signée à Genève, les propositions de Dunant en faveur des prisonniers de guerre ne reçoivent que peu d'attention des participants.

La conférence de Bruxelles prend finalement fin sans modifications de la convention existante ou décisions concrètes quant à la

question des prisonniers de guerre.

Alors que Moynier, en tant que président du comité international, est satisfait de ce résultat

puisqu'il craignait un manquement à la convention de Genève, Dunant en ressort déçu.

Pauvreté et oubli :

Par la suite, il recrute plus encore pour atteindre les objectifs de l'Alliance générale pour l'ordre et la civilisation.

Il écrit des articles et tient des discours consacrés aussi à la lutte pour la libération des esclaves en Amérique du Nord.

En outre, il conçoit en collaboration avec l'Italien Max Gracia l'idée de la fondation d'une bibliothèque mondiale qui sera

reprise environ un siècle plus tard par l'Unesco.

Parmi ses autres idées visionnaires figurent la fondation d'un État d'Israël.

En raison de l'engagement pour ses idées, ses affaires personnelles sont négligées et il s'endette encore plus, ce qui pousse

son entourage à l'éviter. Même le mouvement de la Croix-Rouge, qui s'est étendu plus encore par la fondation de sociétés nationales

dans nombre de pays, l'a presque oublié même si les sociétés d'Autriche, des Pays-Bas, de Suède, de Prusse et d'Espagne

le nomment comme membre honoraire.

La guerre franco-allemande et la vie politique française après la fondation de la Troisième République

constituent un autre tournant dans la vie de Dunant. Il se retire encore plus de la vie publique et développe une

timidité prononcée qui marquera de façon décisive son comportement jusqu'à la fin de sa vie.

Entre 1874 et 1886, il poursuit une vie en solitaire, dans la misère matérielle, vivant notamment à Stuttgart, Rome, Corfou, Bâle et Karlsruhe.

Peu de détails de sa vie durant cette période sont connus. Mais le soutien financier de divers amis ainsi que des activités occasionnelles,

où des connaissances et des garants lui permettent d'engranger de petits gains, l'empêchent de sombrer.

Parmi ses soutiens figurent le banquier américain Charles Bowles qui avait pris part en tant que délégué à la conférence

diplomatique de 1864, Jean-Jacques Bourcart, homme d'affaires alsacien ainsi que Max Gracia qui a aidé Dunant dans

sa correspondance avec ses créanciers.

Léonie Kastner-Boursault, veuve du compositeur Jean-Georges Kastner

aide aussi Dunant à plusieurs reprises dans des situations difficiles. Ainsi, elle le charge de la commercialisation du pyrophone,

un instrument de musique inventé par son fils Frédéric Kastner. Même si Dunant n'y parvient pas, cette activité et

un long voyage en Italie avec Kastner-Boursault de 1875 jusqu'au début des années 1880 le préservent d'une vie dans

la complète pauvreté. À Stuttgart, il fait la connaissance en 1877 de l'étudiant Rudolf Müller avec qui il devient ami.

Retraite à Heiden :

En 1881, il se rend pour la première fois en compagnie d'amis de Stuttgart au Biedermeierdorf situé au-dessus de la ville de Heiden

dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures. À partir de 1887, alors qu'il vit à Londres, il reçoit une petite aide financière

mensuelle de ses partisans. Puisque celui-ci possède un style de vie certes modeste mais sans tomber dans la pauvreté,

il parvient à s'installer définitivement en juillet de la même année dans l'hôtel Paradies de la famille Stähelin situé à Heiden.

Après que cette famille a vendu la pension quelques années plus tard, il se rend dans la commune voisine de Trogen et vit à partir

de la fin 1890 dans l'hôtel Lindenbühl sans toutefois se sentir à son aise.

Après plus d'une année, il retourne à Heiden et vit à

partir du 30 avril 1892 dans l'hôpital de la ville qui est dirigé par le docteur Hermann Altherr. Il se retire alors complètement

au cours des années suivantes et laisse de plus en plus la place, au soir de sa vie, à des pensées mystiques et des visions prophétiques.

Parmi les raisons du choix de Dunant porté sur Heiden figurent, aux côtés de la perspective de l'isolement et de la renommée de cette

ville comme lieu de repos et de traitement, la vue sur le lac de Constance qui lui rappelle sa ville natale et le lac Léman

qu'il aime se remémorer durant ses promenades. Peu après son arrivée, il se lie d'amitié avec le jeune enseignant Wilhelm

Sonderegger et son épouse Susanna.

Après plus d'une année, il retourne à Heiden et vit à

partir du 30 avril 1892 dans l'hôpital de la ville qui est dirigé par le docteur Hermann Altherr. Il se retire alors complètement

au cours des années suivantes et laisse de plus en plus la place, au soir de sa vie, à des pensées mystiques et des visions prophétiques.

Parmi les raisons du choix de Dunant porté sur Heiden figurent, aux côtés de la perspective de l'isolement et de la renommée de cette

ville comme lieu de repos et de traitement, la vue sur le lac de Constance qui lui rappelle sa ville natale et le lac Léman

qu'il aime se remémorer durant ses promenades. Peu après son arrivée, il se lie d'amitié avec le jeune enseignant Wilhelm

Sonderegger et son épouse Susanna.

Sous la pression de Sonderegger, il débute la rédaction de ses mémoires. Susanna lui suggère alors la fondation

d'une section de la Croix-Rouge à Heiden, une idée qui enthousiasme Dunant. En 1890, il devient président d'honneur

de la section fondée le 27 février de la même année. Il fonde de grands espoirs en l'amitié avec les Sonderegger en

ce qui concerne la propagation de ses idées, en particulier sous la forme d'une nouvelle édition de son livre.

Toutefois, cette amitié souffre plus tard fortement d'accusations non justifiées de Dunant selon lesquelles Sonderegger

ferait cause commune avec Moynier resté à Genève.

Le décès prématuré de Sonderegger en 1904, à l'âge de 42 ans,

pèse sur Dunant malgré les tensions profondes existant entre les deux hommes. L'admiration de Sonderegger pour Dunant,

restée intacte malgré les reproches de ce dernier, s'est tard transmise à son fils Hans Konrad Sonderegger et à

son petit-fils René qui publiera en 1935 des lettres de Dunant héritée de son père.

Prix Nobel de la paix :

En 1901, Dunant reçoit le premier prix Nobel de la paix pour la fondation de la Croix-Rouge internationale et

l'initiation de la première convention de Genève. Dans un télégramme qu'il reçoit le 10 décembre,

le comité Nobel basé à Oslo lui communique ainsi sa décision :

« À Henry Dunant, Heiden. Le comité Nobel du parlement norvégien a l'honneur de vous communiquer

qu'il vous remet le prix Nobel de la paix 1901 à vous, Henry Dunant, et à Frédéric Passy.

Le comité vous envoie ses respects et ses bons vœux. »

Pour défendre ses opinions, Dunant avait agi auprès du comité Nobel au travers du médecin militaire norvégien Hans Daae

à qui Rudolf Müller avait expédié une copie de son livre. Avec Dunant, c'est le pacifiste français Frédéric Passy,

fondateur de la première Ligue internationale de la paix à Paris (1867) et membre avec lui de l'Alliance pour l'ordre et la civilisation,

qui est distingué.

Les félicitations, qui lui sont communiquées officiellement à l'occasion de l'attribution du prix,

signifient pour lui une réhabilitation tardive, 34 ans après les faits, et la reconnaissance de ses actions pour la naissance de la Croix-Rouge,

geste plus important encore pour lui que tous les autres prix, distinctions, honneurs et paroles de sympathie précédents.

Pour le mouvement de la Croix-Rouge, le prix signifie une reconnaissance importante de son travail et de l'importance de

la convention de Genève

dans une atmosphère de risque de guerre en augmentation constante en raison d'une intensification

des tensions internationales ainsi qu'un armement militaire croissant.

Moynier, ainsi que le comité international, étaient également en lice pour le prix. Même si Dunant fut proposé par une large palette

de partisans — dont trois professeurs de Bruxelles, sept professeurs d'Amsterdam, 92 parlementaires suédois,

64 parlementaires du Wurtemberg, deux ministres norvégiens ainsi que le

Bureau international permanent de la paix

—,

sa nomination ne fut pas contestée pour le prix.

Moynier, ainsi que le comité international, étaient également en lice pour le prix. Même si Dunant fut proposé par une large palette

de partisans — dont trois professeurs de Bruxelles, sept professeurs d'Amsterdam, 92 parlementaires suédois,

64 parlementaires du Wurtemberg, deux ministres norvégiens ainsi que le

Bureau international permanent de la paix

—,

sa nomination ne fut pas contestée pour le prix.

On restait toutefois divisé sur l'effet de la Croix-Rouge et de

la convention de Genève sur un conflit : ne rendent-ils la guerre plus attirante parce qu'ils supportent une partie

de la peine liée à celle-ci ? Dans ce contexte, Rudolf Müller se prononce en faveur de l'attribution du prix à Dunant

dans une longue lettre au comité Nobel et soumet la proposition de partager le prix entre Frédéric Passy, prévu à

l'origine comme unique récipiendaire, et Dunant. Puisqu'une remise du prix à Dunant devait être examinée quelques années plus tard,

il mit en avant son état de santé ainsi que son âge avancé.

La remise commune du prix à Passy et Dunant est aussi intéressante en raison des différences qui existent alors entre

le mouvement pour la paix et le mouvement de la Croix-Rouge. Avec la décision de diviser le premier prix Nobel de

la paix entre Passy, un pacifiste traditionnel et le représentant le plus connu du mouvement pour la paix à l'époque,

et l'humaniste Dunant, le comité Nobel crée deux catégories essentielles sur lesquelles il s'appuiera pour les remises

ultérieures du prix.

D'un côté se trouvent les hommes puis plus tard les organisations qui se consacrent à la paix et

correspondent ainsi à la partie du testament d'Alfred Nobel qui prévoit le prix pour celui qui « la plupart du temps ou

le mieux possible [a agi] pour la suppression ou la diminution des armées ainsi que pour la formation et la diffusion

de congrès de la paix... »

D'autre part, dans la tradition de l'attribution du prix à Dunant, le prix sera remis dans

le futur pour couronner les actions dans le secteur humanitaire. Cela suit une argumentation selon laquelle les actions

humanitaires sont finalement aussi considérées comme pacifiques et correspondent ainsi à la partie du testament de

Nobel qui prévoit le prix pour celui qui « la plupart du temps ou le mieux possible [a agi] pour la fraternité des peuples... »

Quant à Hans Daae, il a réussi à placer une partie de l'argent du prix, d'un montant de 104 000 francs suisses dans une banque norvégienne,

le protégeant ainsi avant des créanciers de Dunant. Dunant lui-même n'a pas touché l'argent durant le reste de sa vie.

Sa Mort :

À côté de quelques autres honneurs qui lui sont accordés dans les années qui suivent, il est fait docteur

honoris causa de la faculté de médecine de l'Université de Heidelberg en 1903 en même temps que Gustave Moynier.

Il passe les dernières années de sa vie à l'hôpital de Heiden où il tombe dans la dépression et la crainte d'être

poursuivi par ses créanciers et son adversaire Moynier. Bien qu'il se voit encore lié à la foi chrétienne,

il s'éloigne aussi bien du calvinisme que d'autres formes de religion organisée et dédaigne toute institution

religieuse durant ses dernières années.

Selon les indications fournies par les infirmières s'occupant de lui,

son dernier acte est l'envoi d'une version de son livre éditée par Rudolf Müller avec un mot personnel à la reine d'Italie.

Il s'éteint dans la soirée du 30 octobre 1910 aux environs de 22h00 et survécut ainsi près de deux mois à Moynier.

Malgré les félicitations du comité de la Croix-Rouge adressées à Dunant à l'occasion de la remise du prix Nobel,

aucune amélioration ne survint dans leurs relations.

Ses derniers mots adressés au docteur Altherr furent : « Ah, que ça devient noir ! »

Dans une lettre adressée à Wilhelm Sonderegger, il formule son souhait quant aux circonstances de son inhumation :

Je souhaite être porté en terre comme un chien le serait, sans une seule de vos cérémonies que je ne reconnais pas.

Je compte sûrement sur votre bonté pour veiller sur mon dernier désir terrestre. Je compte sur votre amitié pour qu'il en soit ainsi.

Je suis un jeune disciple du Christ comme au premier siècle, c'est-à-dire rien. »

Il est donc inhumé trois jours plus tard dans la discrétion et sans célébration au cimetière Sihlfeld de Zurich.

Parmi les personnes présentes figurent, aux côtés de Hermann Altherr et Rudolf Müller, quelques envoyés de diverses

associations de la Croix-Rouge en provenance de Suisse et d'Allemagne ainsi que ses neveux arrivés de Genève.

Avec la fortune modeste qu'il a accumulée au moment de son décès au travers de l'argent du prix Nobel et de nombreuses donations,

il offre dans son testament rédigé les 2 mai et 27 juillet 1910 un lit libre dans l'hôpital de Heiden pour

les patients figurant parmi les citoyens démunis de la ville.

Il est donc inhumé trois jours plus tard dans la discrétion et sans célébration au cimetière Sihlfeld de Zurich.

Parmi les personnes présentes figurent, aux côtés de Hermann Altherr et Rudolf Müller, quelques envoyés de diverses

associations de la Croix-Rouge en provenance de Suisse et d'Allemagne ainsi que ses neveux arrivés de Genève.

Avec la fortune modeste qu'il a accumulée au moment de son décès au travers de l'argent du prix Nobel et de nombreuses donations,

il offre dans son testament rédigé les 2 mai et 27 juillet 1910 un lit libre dans l'hôpital de Heiden pour

les patients figurant parmi les citoyens démunis de la ville.

En outre, il fait parvenir à ses amis les plus proches,

dont Müller, Altherr et sa femme ainsi que les collaborateurs de l'hôpital, de petites sommes d'argent en remerciement.

Il offre ce qui lui reste à des organisations d'utilité publique en Norvège et en Suisse et transfère à son exécuteur

testamentaire le pouvoir de décider du choix des récipiendaires. Le fait qu'un règlement complet du poids de ses dettes

ne fut pas possible avait fortement pesé sur lui à la fin de sa vie.

Tous les livres, notes, lettres et autres documents

en sa possession ainsi que ses distinctions seront remis à son neveu Maurice Dunant qui vit à Genève. À des fins de recherche,

la correspondance échangée avec Rudolf Müller est rendue publique en 1975.